भारत लेट्यूस के व्यावसायिक उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 4% हिस्सा रखता है। दक्षिण भारत का नीलगिरि पर्वत बहुराष्ट्रीय खाद्य दिग्गज मैकडॉनल्ड्स के लिए आइसबर्ग लेट्यूस उत्पादन केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसका सेवन कच्चे रूप में किया जाता है। इसे ज्यादातर पत्तियों के लिए उगाया जाता है लेकिन कभी-कभी इसकी खेती बीज और तने के लिए भी की जाती है। यह विटामिन K और क्लोरोफिल का अच्छा स्रोत है। विभिन्न प्रकार के लेट्यूस में से, खुली पत्ती को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में आयरन और विटामिन ए और सी होते हैं। @ जलवायु लेट्यूस एक ठंडे मौसम की फसल है जिसके लिए औसत वायु तापमान 10 - 20°C की आवश्यकता होती है। अच्छी गुणवत्ता वाले सलाद के लिए ठंडी रातें आवश्यक हैं। सलाद मुख्य रूप से ठंडी ग्रीष्म मौसम और हल्की सर्दी वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। @ मिट्टी यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उग सकता है लेकिन बलुई दोमट और गाद दोमट मिट्टी में उगाने पर यह अच्छे परिणाम देता है। साथ ही मिट्टी नाइट्रोजन, पोटैशियम और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होनी चाहिए। अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच 6 से 6.8 के बीच होना चाहिए। खेती के लिए जल जमाव वाली, अम्लीय मिट्टी से बचें। @ खेत की तैयारी भूमि की दो-तीन बार जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें। मिट्टी की पोषण स्थिति की जांच के लिए मिट्टी का परीक्षण करें। यदि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है तो मिट्टी परीक्षण के परिणामों के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करें। @ बीज दर: लेट्यूस के बीज बहुत पतले और नाजुक होते हैं - एक हेक्टेयर लेट्यूस की खेती के लिए लगभग 325 ग्राम की आवश्यकता होती है। @ नर्सरी की तैयारी नर्सरी के लिए तैयार ऊंची क्यारी, अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर या खाद को मिट्टी में 4 किग्रा/वर्ग मीटर की दर से मिलाएं। नर्सरी बेड 100 सेमी चौड़ा और 30 सेमी ऊंचा बनाएं। प्रत्येक क्यारी पर उर्वरक, 100 ग्राम सल्फेट तथा 50 ग्राम थियामेट मिलाकर क्यारी की मिट्टी में मिला दें। लेट्यूस के बीजों को पंक्तियों के बीच 5 सेमी की दूरी और 1.5-2 सेमी की गहराई पर पंक्तियों में बोना चाहिए। बीज को रेत और गोबर की खाद के मिश्रण से ढक देना चाहिए। पौधे लगभग 21-28 दिनों में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। बीमारियों या कीटों से बचाव के लिए. मोनोक्रोटोफॉस 1 मिली और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम/लीटर पानी में मिलाकर 15 दिनों के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। @ बुवाई * बुवाई का समय मध्य सितम्बर से मध्य नवम्बर माह में नर्सरी तैयार करें। लेट्यूस की पौध 4 से 5 सप्ताह में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। * रिक्ति जब पौधों को मुख्य खेत में रोपा जाता है, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेमी रखें। * बुवाई की गहराई गहराई 2-4 सेमी होनी चाहिए। * बुवाई की विधि रोपाई से पहले अंकुरों को सख्त कर लेना चाहिए। लगभग 68 दिनों तक पानी रोककर सख्तीकरण किया जाता है। सलाद की बुआई के लिए रोपाई विधि का प्रयोग करें। एक हेक्टेयर क्षेत्र में खेती के लिए लगभग 66665 पौधों की आवश्यकता होती है। @ उर्वरक अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद 15 टन प्रति एकड़ और नाइट्रोजन 25 किलोग्राम (यूरिया 55 किलोग्राम के रूप में), फॉस्फोरस 12 किलोग्राम (सुपर फॉस्फेट 75 किलोग्राम के रूप में) प्रति एकड़ डालें। फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई से पहले डालें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा रोपाई के छह सप्ताह बाद दें। @ सिंचाई रोपाई से 48 घंटे पहले नर्सरी बेड की सिंचाई बंद कर दें। रोपाई से 30 मिनट पहले अच्छी मात्रा में सिंचाई करें। रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बाकी सिंचाई हल्की मिट्टी में 5-6 दिन के अंतराल पर जबकि भारी मिट्टी में 8 से 10 दिन के अंतराल पर करें। @ फसल सुरक्षा * कीट एफिड यदि एफिड जैसे रस चूसने वाले कीट का प्रकोप दिखे तो नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल @ 60 मिली प्रति 150 लीटर पानी प्रति एकड़ में स्प्रे करें। * रोग डाउनी फफूंदी और मोज़ेक डाउनी फफूंदी के नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी किस्म का उपयोग करें। मोज़ेक बीज जनित रोग है इसलिए निवारक उपाय के रूप में लेट्यूस की खेती के लिए रोग मुक्त बीजों का उपयोग करें। @ कटाई फसल की परिपक्वता की अवस्था लेट्यूस की किस्म और उस उद्देश्य पर निर्भर करती है जिसके लिए इसे उगाया जाता है। ढीली पत्ती वाली किस्मों की कटाई तब की जाती है जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं या विपणन योग्य आकार तक पहुंच जाएं। कोमल पत्तियों को एक सप्ताह के अंतराल पर नियमित रूप से काटा जाता है। मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में पत्तियों की कटाई बंद कर दें क्योंकि पौधा दूधिया अवस्था में आ जाता है। बीज के लिए मई माह में कटाई पूरी करें। इससे औसतन 50 किलोग्राम/एकड़ बीज की पैदावार होती है। हेड प्रकार की किस्मों के लिए, कटाई तब करें जब हेड पूरी तरह से विकसित हो जाएं। कटाई हाथ से या मिट्टी की सतह से ठीक ऊपर पौधे को काटकर की जा सकती है। @ उपज औसतन प्रति 1 हेक्टेयर से लगभग 11000 से 12000 किलोग्राम हेड लेट्यूस प्राप्त होता है। पत्ती प्रकार का लेट्यूस तुलनात्मक रूप से अधिक उपज देता है।

Training

Spinach Farming - पालक की खेती...!

पालक की खेती दुनिया भर में की जाती है। यह आयरन, विटामिन और एंटी-ऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। यह पाचन के लिए अच्छा है, त्वचा, बाल, आंखों और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इसमें एंटी-कैंसर और एंटी-एजिंग गुण होते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात पालक के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। @ जलवायु पालक पूर्ण सूर्य से लेकर हल्की छाया तक को सहन करता है। किस्म के आधार पर, पालक 10-21 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान में उग सकता है। जब वसंत या पतझड़ में पालक की रोपाई की जाती है, तो हल्की छाया वाला धूप वाला क्षेत्र उपयुक्त होता है। सर्दियों के दौरान, पौधों को ठंडे फ्रेम से सुरक्षित रखें या उन्हें गीली घास से ढक दें। अक्सर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद ही इन सुरक्षा उपायों को हटा दें। युवा पालक अधिक कोमल होता है; यदि ठंडे तापमान का पूर्वानुमान हो तो कवर करें। @ मिट्टी इसे अच्छी जल निकास क्षमता वाली किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। लेकिन बलुई दोमट और जलोढ़ मिट्टी में उगाने पर यह अच्छे परिणाम देता है। पालक की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी और जल जमाव वाली मिट्टी से बचें। मिट्टी का पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। @ खेत की तैयारी 2-3 बार जुताई करके मिट्टी तैयार कर लेनी चाहिए. जुताई के बाद एक समान क्यारी बनाने के लिए मिट्टी को समतल करें। बेड तैयार करे और चैनल की सिंचाई करे। @ बीज *बीज दर सर्दियों के मौसम के लिए बीज दर 4-6 किलोग्राम और ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 10-15 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर का उपयोग करें। *बीजोपचार बुआई से पहले बीजों को 12-24 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें, इससे अंकुरण प्रतिशत बढ़ेगा। @ बुवाई * बुवाई का समय पालक की बुआई वर्ष भर की जाती है। सर्दी के मौसम में बुआई का सर्वोत्तम समय सितंबर से अक्टूबर तक है। वसंत ऋतु के लिए बुआई मध्य फरवरी से अप्रैल तक पूरी करें। * रिक्ति पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25-30 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 5-10 सेमी रखें। * बुवाई की गहराई बीज 3-4 सेमी की गहराई पर बोयें। *बुवाई की विधि बुआई पंक्तिबद्ध एवं छिटकवाँ विधि से की जा सकती है। @ उर्वरक प्रति एकड़ में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद 100 क्विंटल और नाइट्रोजन 35 किलोग्राम (यूरिया 75 किलोग्राम के रूप में), फास्फोरस 12 किलोग्राम (सुपरफॉस्फेट 75 किलोग्राम के रूप में) डालें। बुआई से पहले नाइट्रोजन की आधी मात्रा के साथ अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद और फास्फोरस की पूरी मात्रा डालें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा प्रत्येक कटाई के बाद दो बराबर भागों में डालें। उर्वरक डालने के बाद हल्की सिंचाई करें। @ सिंचाई बुआई के समय यदि मिट्टी में उचित नमी मौजूद नहीं है तो बुआई से पहले सिंचाई करें। बुआई के बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए. गर्मी के महीने में 4-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें जबकि सर्दी के महीने में 10-12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। अधिक सिंचाई से बचें और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी पत्तियों पर न लगे, क्योंकि इससे रोग लगने और गुणवत्ता में गिरावट आएगी। पालक की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई फायदेमंद साबित होती है। @ खरपतवार नियंत्रण खरपतवारों पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ मिट्टी को हवा प्रदान करने के लिए दो-तीन निराई-गुड़ाई की आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए, उभरने से पहले खरपतवारनाशी के रूप में पाइराज़ोन 1-1.12 किलोग्राम/एकड़ का उपयोग करें। इसके बाद खरपतवारनाशी का प्रयोग न करें। @ फसल सुरक्षा * कीट एफिड यदि प्रकोप दिखे तो मैलाथियान 50EC@350 मिली/80-100 लीटर पानी का छिड़काव करें। मैलाथियान के छिड़काव के तुरंत बाद फसल की कटाई न करें। छिड़काव के सात दिन बाद कटाई करें। * रोग सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा पत्तियों पर, भूरे मध्य और लाल किनारों वाले छोटे गोलाकार से अर्धवृत्ताकार धब्बे दिखाई देते है। बीज वाली फसल पर यदि इसका प्रकोप दिखे तो कार्बेन्डाजिम 400 ग्राम या इंडोफिल एम-45 400 ग्राम को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। यदि आवश्यक हो तो 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव दोहराएँ। @ कटाई किस्म के आधार पर, फसल बुआई के 25-30 दिन बाद पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई के लिए तेज़ चाकू या दरांती का उपयोग करें। किस्म और मौसम के आधार पर, बाद की कटाई 20-25 दिनों के अंतराल पर की जानी चाहिए। @ उपज पालक की फसल औसतन 4-6 कटिंग्स देती है। हरी पत्तियों की कुल उपज 80-100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।

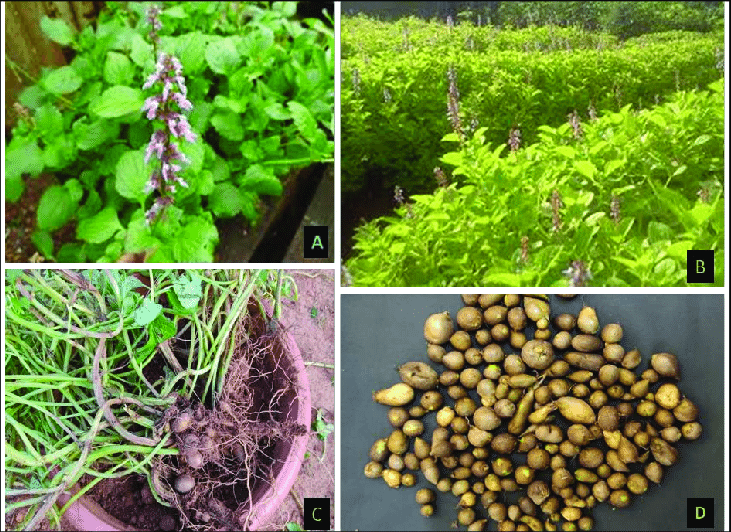

Chinese Potato Farming - चीनी आलू की खेती......!

चीनी आलू भारत के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में इसके खाद्य कंद के लिए छोटे पैमाने पर उगाया जाता है। सजावटी पौधे के रूप में भी इसकी व्यापक रूप से खेती की जाती है। प्रचुर पोषण गुणों के अलावा, यह पौधा पेट संबंधी विकारों, उल्टी, दस्त, मुंह और गले के संक्रमण, पेट दर्द, घाव, जलन, कीड़े के काटने और अन्य संवेदी विकारों के इलाज की क्षमता रखता है। चीनी आलू एक महत्वपूर्ण लघु कंद फसल है और इसे फसल विविधीकरण के लिए कृषि प्रणाली में कृषि जैव विविधता उद्देश्यों के लिए शामिल किया जा सकता है। @ जलवायु गर्म आर्द्र जलवायु के साथ छाया में अच्छी तरह उगता है। इसके विकास के लिए बहुत अच्छी वर्षा की आवश्यकता होती है और यह सूखे की स्थिति का सामना नहीं कर सकता है। यदि वर्षा नहीं होती है तो संतोषजनक वृद्धि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। @ मिट्टी लाल, दोमट और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। @ मौसम मार्च-अप्रैल रोपण के लिए सबसे अच्छा मौसम है। @ नर्सरी प्रबंधन रोपण से लगभग डेढ़ महीने पहले नर्सरी तैयार करें। एक हेक्टेयर भूमि पर बेलें उगाने के लिए 500 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। मवेशी की खाद या कम्पोस्ट को 1 किग्रा/वर्ग मीटर की दर से डाला जा सकता है और मेड़ें/टीले 45/60 सेमी के करीब दूरी पर तैयार किए जा सकते हैं। लगभग 15-20 ग्राम वजन वाले स्वस्थ कंदों को मेड़ों/टीलों पर 5 सेमी की दूरी पर लगाया जा सकता है ताकि मार्च-अप्रैल के दौरान 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में 750-1200 किलोग्राम कंदों को समायोजित किया जा सके। बेल की अच्छी वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए रोपण के लगभग तीन सप्ताह बाद यूरिया (5 किग्रा / 500 मी 2) के साथ टॉप-ड्रेस करें। इन अंकुरों से 15-20 सेमी लंबाई के तने की कटाई का उपयोग रोपण सामग्री के रूप में भी किया जाता है। रोपण सामग्री के तीव्र गुणन को सक्षम करने के लिए, एकल नोड कलमों को सीधे द्वितीयक नर्सरी में लगाया जा सकता है। इस तरह की एकल नोड कटिंग से एक सप्ताह के भीतर एक्सिलरी शूट तैयार हो जाते हैं जिन्हें मुख्य खेत में लगाया जा सकता है। @ खेत की तैयारी खेत को 4 से 5 बार बारीक जुताई की जाती है और 60 सेमी की दूरी पर मेड़ और नाली बनाई जाती है। @ बुवाई नर्सरी बेड से ली गई 10 सेमी लंबाई की कटिंग का उपयोग करें और जुलाई-अक्टूबर के दौरान मुख्य खेत में मेड़ों पर 30 सेमी की दूरी पर ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज स्थिति में रोपें। 4-5 सेमी की गहराई तक बेलों का क्षैतिज रोपण और टर्मिनल कली को उजागर करने से शीघ्र स्थापना सुनिश्चित होती है और कंद की उपज को बढ़ावा मिलता है। अच्छी जल निकासी वाली ढीली मिट्टी में, जल निकासी के प्रावधान के साथ समतल क्यारियों पर भी रोपण किया जा सकता है। @ उर्वरक 25 टन/हेक्टेयर की दर से एफवाईएम और 30:60:150 किलोग्राम/हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को बेसल के रूप में उपयोग किया जाता है। रोपण के 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते समय, 2 किलोग्राम एज़ोस्पिरिलम के साथ 30 किलोग्राम नाइट्रोजन/हेक्टेयर डालें। यदि पौधे के आधार से मिट्टी कट गई है, तो कंद निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 30 दिन बाद एक और मिट्टी डालें। @ सिंचाई साप्ताहिक अंतराल पर सिंचाई की जाती है। @ खेती के बाद आवश्यकता पड़ने पर 2 या 3 निराई-गुड़ाई की जा सकती है। रोपण के 2 महीने बाद मिट्टी चढ़ाने का काम किया जा सकता है। @ फसल सुरक्षा रूट नॉट नेमाटोड कोलियस पर एक गंभीर कीट है और संक्रमित पौधों की जड़ों में गंभीर सूजन या घाव दिखाई देते हैं जिसके परिणामस्वरूप जड़ें दब जाती हैं, विकास रुक जाता है और मुरझा जाते हैं। एक मिलीमीटर से भी कम लंबे, नेमाटोड छोटे कीड़े होते हैं जो पौधे की जड़ों में तब प्रवेश करते हैं जब पौधा सबसे कमजोर होता है। इसलिए, नेमाटोड से मुक्त बीज कंदों के चयन पर जोर दिया जा सकता है। कटाई के तुरंत बाद खेत की गहरी जुताई करने से मिट्टी निकल जाती है और सूत्रकृमि मर जाते हैं। ग्रीष्मकालीन परती और मृदा सौरीकरण का अभ्यास करके भी नेमाटोड को नियंत्रित कर सकते हैं। मई-जून में पिछली फसल के रूप में शकरकंद (श्रीभद्र) की खेती करने से मिट्टी में जड़ गांठ सूत्रकृमि को फंसाने में मदद मिलती है। पत्ती मोड़ने वाले कैटरपिलर और बेल बेधक को नियंत्रित करने के लिए, रोपण से पहले बेलों को कीटनाशक घोल (डाइमेथोएट या रोगर 30 ईसी यानी 1.7 मिली/लीटर) में 10 मिनट तक डुबाना सहायक होता है। यदि खेत में गंभीर क्षति देखी जाती है, तो मैलाथियान (या) फेनथियोन (या) फेनिट्रोथियोन 50 ईसी 1 मिली/लीटर का छिड़काव किया जा सकता है। @ कटाई रोपण के 4-5 महीने बाद जब लताएँ सूख जाएँ तब फसल की कटाई करें। पौधों को उखाड़ लें और खेत में बचे हुए कंदों को खोदकर निकाल लें। कंदों को पौधे से अलग कर लें तथा फसल अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दें। @ उपज फसल की पैदावार 15 से 20 टन/हेक्टेयर होती है।

Turnip Farming - शलजम की खेती....!

शलजम को इसकी जड़ों के साथ-साथ हरी पत्तियों के लिए भी उगाया जाता है। आमतौर पर उगाई जाने वाली शलजम सफेद रंग की होती है। इसे सुपरफूड माना जाता है, क्योंकि यह ए, सी, के, फाइबर, कैल्शियम, मैंगनीज और फोलेट जैसे विटामिन का समृद्ध स्रोत है। शलजम का उपयोग दुनिया भर में खाना पकाने के विभिन्न रूपों में भी किया जाता है। शलजम के कई प्रकार के व्यंजन हैं - जैसे इसे उबाला जा सकता है, भूनकर, जूस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसकी खेती बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर की जाती है। @ जलवायु शलजम समशीतोष्ण जलवायु परिस्थितियों में सबसे अच्छा बढ़ता है। जड़ों के बेहतर विकास और अच्छी उपज के लिए तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। ठंडी और नम जलवायु परिस्थितियों में सबसे अच्छा बढ़ता है। गर्म मौसम कुछ किस्मों के लिए उपयुक्त है लेकिन ये किस्में छोटी जड़ें पैदा करती हैं और उपज व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। शलजम को 6-8 घंटे की सीधी धूप के साथ लंबी रातें और छोटे दिन की आवश्यकता होती है। दक्षिण में नीलगिरि की पहाड़ियाँ शलजम की खेती के लिए उपयुक्त हैं। भारत के उत्तरी भाग में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ मौसम के अनुसार शलजम की खेती की जा सकती है। @ मिट्टी इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है लेकिन शलजम सबसे अच्छा परिणाम तब देता है जब इसे कार्बनिक पदार्थों से भरपूर दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए आदर्श होती है। भारी या सघन मिट्टी से बचें, साथ ही बहुत हल्की मिट्टी से भी बचें क्योंकि इससे जड़ें खुरदरी, विकृत हो जाती हैं। अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच 5.5 से 6.8 है। @ खेत की तैयारी भूमि की अच्छी तरह जुताई करें और भूमि को घास-फूस और ढेलों से मुक्त करें। भूमि की तैयारी के समय 60-80 क्विंटल प्रति एकड़ अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और मिट्टी में अच्छी तरह मिलाएँ। बिना विघटित या खुले गाय के गोबर के उपयोग से बचें क्योंकि इससे मांसल जड़ें फट जाएंगी। पानी निकालने के लिए खाइयाँ बनाकर पंक्तियाँ बनाई जाती हैं। @प्रचार शलजम को बीजों से प्रवर्धित किया जाता है और सीधे खेतों में बोया जाता है। @ बीज *बीज दर एक एकड़ भूमि में बुआई के लिए 2-3 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। *बीज उपचार फसल को मुकुट सड़न से बचाने के लिए बुआई से पहले बीज को 3 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। @ बुवाई *बुवाई का मौसम एशियाई शलजम जुलाई से सितंबर तक बोए जाते हैं, जबकि यूरोपीय प्रकार के शलजम अक्टूबर-दिसंबर में भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में बोए जाते हैं। पहाड़ियों में, बुआई का समय आमतौर पर जुलाई-सितंबर तक होता है। * रिक्ति पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेमी रखें। * बुवाई की गहराई बीज 1.5 सेमी की गहराई पर बोयें। * बुवाई की विधि क्यारियों में, कतारों में या मेड़ों पर सीधी बुआई करें। @ अंतर - फसल समान पौधों के साथ शलजम की अंतरफसल खेती आम बात है। आमतौर पर चुकंदर, गाजर और मूली की फसल शलजम के साथ लगाई जाती है। @ उर्वरक भूमि की तैयारी के समय 20-25 टन/हेक्टेयर गोबर की खाद की मूल खुराक लगानी चाहिए। इसकी पूर्ति 70-100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम/हेक्टेयर फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रत्येक को मिलाकर की जाती है। फॉस्फोरस, पोटेशियम की पूरी खुराक और नाइट्रोजन की आधी खुराक बुवाई से पहले लागू की जानी चाहिए। फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों को बुआई से पहले 7-8 सेमी गहराई में डाला जाता है। नाइट्रोजन का शेष आधा हिस्सा 2 विभाजित खुराकों में दिया जाता है: पहला जड़ बनने के समय और दूसरा जड़ गांठों के विकास के दौरान। शलजम में B, Ca तथा Mo का सेवन अधिक होता है। इसलिए, आवश्यकता के आधार पर 1 किग्रा/हेक्टेयर मिकनेल्फ़ MS -24 का एक या दो बार छिड़काव करने से इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है। @ सिंचाई बुआई के बाद पहली सिंचाई करें, इससे अंकुरण अच्छा होगा। मिट्टी के प्रकार और जलवायु के आधार पर, गर्मियों में 6-7 दिनों के अंतराल पर और सर्दियों के महीने में 10-12 दिनों के अंतराल पर शेष सिंचाई करें। कुल मिलाकर शलजम को पाँच से छह सिंचाई की आवश्यकता होती है। अत्यधिक सिंचाई से बचें क्योंकि इससे जड़ें ख़राब हो जाएंगी और बाल बहुत बढ़ जाएंगे। @ खरपतवार नियंत्रण शलजम की खेती के लिए आमतौर पर दो बार निराई की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी-कभी आपके खेत में खरपतवार और शलजम के पत्तों की वृद्धि के आधार पर 3-4 निराई की आवश्यकता हो सकती है। एक बार जब शलजम की पत्तियाँ बड़ी हो जाती हैं, तो वे खरपतवारों को बढ़ने से रोकती हैं, और अक्सर निराई की आवश्यकता नहीं होती है। @ इंटरकल्चर ऑपरेशन फसल को खरपतवार मुक्त रखने और नमी बनाए रखने के लिए लगभग 2-3 गुड़ाई की जाती है। बेहतर गुणवत्ता वाली जड़ें पैदा करने के लिए नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की शीर्ष ड्रेसिंग के बाद दूसरी और तीसरी गुड़ाई के दौरान मिट्टी चढ़ाने का काम किया जाता है। @ फसल सुरक्षा क्राउन का सड़ना रोकथाम के तौर पर, बुआई से पहले बीज को 3 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के 7वें और 15वें दिन, रोपाई के चारों ओर की मिट्टी को कैप्टन 200 ग्राम को 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। @ कटाई शलजम की कटाई तब की जाती है जब जड़ 5-10 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है या बाजार की प्राथमिकताओं के आधार पर। आम तौर पर जड़ें 45-60 दिनों में विपणन योग्य आकार तक पहुंच जाती हैं यानी बुआई के बाद किस्म पर निर्भर करती हैं। अधिकतम नमी की मात्रा और ताजगी बनाए रखने के लिए कटाई शाम के समय करनी चाहिए। ठंडी और नम स्थिति में, जड़ों को 2-3 दिनों तक संग्रहीत किया जा सकता है, जबकि उन्हें 90-95% सापेक्ष आर्द्रता के साथ 0-5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 8-15 सप्ताह तक संग्रहीत किया जा सकता है। @ उपज शलजम की खेती से औसतन 20 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त की जा सकती है, जिसकी अधिकतम उपज 40 टन प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है।

Sponge Gourd Farming - गिलकी की खेती....!

गिलकी की खेती व्यावसायिक पैमाने पर की जाती है और इसके अपरिपक्व फलों के लिए घरों में उगाया जाता है जिनका उपयोग पकी हुई सब्जी के रूप में किया जाता है। पूरी तरह से पके हुए गिलकी में उच्च फाइबर सामग्री होती है जिसका उपयोग क्लींजिंग एजेंट के रूप में और टेबल मैट, शू-सोल आदि बनाने के लिए किया जाता है। यह विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत है। इसका उपयोग पीलिया, मधुमेह को ठीक करने, रक्त को शुद्ध करने और करने के लिए किया जाता है। त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में यह पंजाब, बिहार, यूपी, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड में उगाया जाता है। @ जलवायु गिलकी अपनी खेती के लिए गर्म आर्द्र जलवायु पसंद करती है। इसकी वृद्धि और विकास के लिए अधिकतम तापमान 24-27 सेल्सियस आवश्यक है। @ मिट्टी इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है।बलुई दोमट मिट्टी तुलनात्मक रूप से सर्वोत्तम होती है। मिट्टी में विशेष रूप से गर्मियों में नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। मिट्टी कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5-7.0 के बीच होता है या तटस्थ से थोड़ी क्षारीय मिट्टी वृक्षारोपण के लिए अच्छी होती है। @ खेत की तैयारी मिट्टी को भुरभुरा बनाने तथा खेत को खरपतवार मुक्त बनाने के लिए जुताई की आवश्यकता होती है। अच्छी उपज के लिए जुताई के समय खेत में गोबर की खाद (FYM) डालें। गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन के लिए प्रति एकड़ भूमि में 84 क्विंटल की दर से FYM मिलाया जाता है। @ बीज *बीज दर 2.5-5.0 किग्रा/हेक्टेयर *बीजोपचार नई पौध को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए बीज को थायरम या बाविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। @ बुवाई * बुवाई का समय वर्ष में दो बार बीज बोया जाता है। बुआई का आदर्श समय जनवरी से मार्च माह में तथा दूसरी बार मध्य मई से जुलाई माह में होता है। * बुवाई विधि डिबलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। वर्षा ऋतु की फसल के लिए बीजों को ऊँची क्यारियों में बोया जाता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु की फसल के लिए बीजों को गड्ढों में बोया जाना चाहिए। * रिक्ति बोवर या ट्रेलिस प्रणाली के तहत गिलकी की फसल के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5-2.5 मीटर और पहाड़ी से पहाड़ी की दूरी 60-120 सेमी की आवश्यकता होती है। जब इसे गड्ढे वाली प्रणाली के तहत जमीन में गाड़ दिया जाता है, तो गिलकी के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5-2.0 मीटर और गड्ढे से गड्ढे की दूरी 1.0-1.5 मीटर रखनी चाहिए। * बुवाई की गहराई बीज 2.5-3 सेमी की गहराई पर बोए जाते हैं। @ नर्सरी प्रबंधन और प्रत्यारोपण बीज तैयार नर्सरी बेड पर बोए जाते हैं। मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए बीज क्यारियों को जमीन से छूने से बचें। प्रत्यारोपण मुख्यतः बुआई के 25-30 दिनों के बाद की जाती है जब अंकुर पर 4-5 पत्तियाँ हों। @ उर्वरक खेत की तैयारी के समय 20-25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद डालें। भूमि की तैयारी के समय आधारीय खुराक के रूप में नाइट्रोजन @40 किग्रा (यूरिया@90 किग्रा), फॉस्फोरस @20 किग्रा (सिंगल सुपर फॉस्फेट @125 किग्रा) और पोटेशियम @20 किग्रा (म्यूरेट ऑफ पोटाश @35 किग्रा) की उर्वरक खुराक डालें। बुआई के समय फास्फोरस एवं पोटाश के साथ नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा डालें। शेष मात्रा बेल उत्पादन के प्रारंभिक चरण यानि बुआई के एक महीने में डालें। @ सिंचाई गर्मी या सूखे की स्थिति में 7-10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और बरसात के मौसम में इसे सीमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बीज बोने के तुरंत बाद करनी चाहिए. कुल मिलाकर फसल को 7-8 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। @ खरपतवार नियंत्रण बुआई से पहले बेसलीन 2.0-2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से डालने से खरपतवार नियंत्रण में मदद मिलती है। उद्भव-पूर्व शाकनाशी के रूप में पेंडीमेथालिन @1 लीटर/एकड़ या फ़्लूक्लोरेलिन @800 मि.ली./एकड़ लगाएं। @ फसल सुरक्षा * कीट 1. भृंग: यह फूल, पत्तियों और तनों को नुकसान पहुंचाता है। उपचार: उचित कीटनाशक स्प्रे से कीटों को ठीक करने में मदद मिलेगी। 2. एफिड और थ्रिप्स वे पत्तियों से रस चूसते हैं जिसके परिणामस्वरूप पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और गिर जाती हैं। थ्रिप्स के कारण पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, पत्तियाँ कप के आकार की या ऊपर की ओर मुड़ी हुई हो जाती हैं। उपचार: यदि खेत में इसका प्रकोप दिखाई दे तो इसकी रोकथाम के लिए फसल पर थियामेथोक्सम 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी का छिड़काव करें। 3. पत्ती खोदने वाला उपचार: साप्ताहिक अंतराल पर 4% की दर से नीम की गिरी के अर्क का पत्तियों पर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। रासायनिक नियंत्रण के लिए थायोमेथोक्सेन 25 डब्ल्यूजी @ 0.3 ग्राम/लीटर का पर्ण छिड़काव की सिफारिश की जाती है। * रोग 1. ख़स्ता फफूंदी पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद पाउडर जैसे धब्बे दिखाई देते हैं जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। उपचार: गर्म और आर्द्र गर्मी के मौसम की शुरुआत में उपचार किया जाना चाहिए। M-45@2gm को 1 लीटर पानी में मिलाकर पाउडरी फफूंदी को ठीक करने में मदद मिलेगी। इसे क्लोरोथालोनिल, बेनोमाइल या डाइनोकैप के कवकनाशी स्प्रे द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। 2. चिपचिपा तना झुलसा रोग उपचार: मैंकोज़ेब (0.25%) या कार्बेन्डियाज़िम (0/1%) का पर्णीय छिड़काव द्वितीयक संक्रमण को नियंत्रित करता है। 3. मोज़ेक उपचार: 10 दिनों के अंतराल पर 1.5 मिली/लीटर पानी की दर से डाइमेथोएट या मेटासिस्टॉक्स का छिड़काव करने से रोगवाहक पर नियंत्रण हो जाएगा। @कटाई बुआई के 70-80 दिन बाद फसलें कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। 3-4 दिन के अंतराल पर तुड़ाई करते रहें। कोमल एवं मध्यम आकार के फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। @उपज औसतन इसकी उपज 150-200क्विंटल/हेक्टेयर होती है।

Pointed Gourd Farming - परवल की खेती.......!

परवल, परमल, पानल और पाटल जैसे सामान्य भारतीय नामों वाली लौकी, अत्यधिक स्वीकार्य कद्दूवर्गीय सब्जी होने के कारण, भारत के सब्जी बाजारों में विशेष रूप से गर्मी और बरसात के मौसम में एक प्रतिष्ठित स्थान रखती है। कोमल फल फरवरी से अक्टूबर तक लगातार आठ महीनों तक उपलब्ध रहते हैं। परवल की खेती साल भर की जा सकती है। यह बारहमासी बेल की फसल कंदयुक्त जड़ों से अंकुर पैदा करके लंबे समय तक जीवित रहती है, भले ही इसकी देखभाल न की गई हो। यह आमतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। परवल एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है और विटामिन का बहुत अच्छा स्रोत है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, पाचन के लिए अच्छा है। @ जलवायु परवल आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है जब जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। यह गर्मी को पसंद करने वाली फसल है, इसलिए गर्म या मध्यम गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से पनपती है और उचित वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान 25° से 35°C तक होता है। प्रचुर मात्रा में धूप और काफी अधिक वर्षा फसल की अच्छी पैदावार में सहायक होती है। नए अंकुरों का पुनर्जनन आम तौर पर 20°C से कम तापमान पर बाधित होता है और 5°C से नीचे अत्यधिक ठंड फसल के लिए घातक होती है। @ मिट्टी पौधे के लिए रेतीली-दोमट, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। यह भारी या सघन मिट्टी में नहीं उगता। लगभग 6-6.5 या लगभग तटस्थ पीएच वाली उपजाऊ मिट्टी सबसे अच्छी होती है। भरपूर फसल के लिए मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध करें। @ खेत की तैयारी जब तक मिट्टी अच्छी तरह भुरभुरी न हो जाए तब तक भूमि की कम से कम 2-3 बार जुताई करनी चाहिए। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए अच्छी खाद डालें। * प्रसार परवल को बीज, कलमों और जड़ सकर्स वालों के माध्यम से प्रचारित किया जा सकता है। @ बीज पौधे को उगाने के लिए किसी केंद्र से बीज प्राप्त करें या पके हुए परवल फल के बीज का भी उपयोग कर सकते हैं। बीजों को रात भर भिगोने से सफल अंकुरण की संभावना बढ़ जाती है। इन्हें सीधे बगीचे या गमले में बो दें। जब छोटे पौधों में 5-6 पत्तियाँ आ जाएँ, तो कमज़ोर पौधों को पतला कर दें। बुआई के 2-3 सप्ताह बाद, छोटे पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जायेंगे। कलमों द्वारा प्रवर्धन आसान है। एक पौधे से 5-6 इंच की कटिंग लें और उन्हें उगाने में उपयोग करें। पौधे को जड़ सकर्स वालों से फैलाने के लिए, शुरुआती वसंत में कंदीय जड़ों को खोदें। उन्हें उप-विभाजित करें और पुनः रोपित करें। @ बुवाई *बुवाई का समय निचले गंगा के मैदानी इलाकों में अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े तक रोपण करने से जोरदार विकास होता है और प्रारंभिक और कुल उपज अधिक होती है। दक्षिण भारतीय परिस्थितियों में, बेल की कलमें जुलाई-अगस्त या सितंबर-अक्टूबर में लगाई जाती हैं। उत्तर भारत में परवल उगाने की नदी-तलीय प्रणाली में, पहले से ही जड़ वाली बेल की कलमें नवंबर में लगाई जाती हैं। * रोपण दूरी कतार से कतार की दूरी 1 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 50 सेमी होनी चाहिए। @ उर्वरक 20-25 टन/हेक्टेयर एफवाईएम या गाय के गोबर की खाद शामिल करें। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फेट और 40 किलोग्राम पोटेशियम/हेक्टेयर एनपीके खुराक की सिफारिश की जाती है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पानी में घुलनशील उर्वरकों को पानी के साथ लगाया जा सकता है। @ सिंचाई प्रारंभिक विकास चरण में, हर 3-5 दिनों में पानी दें। जब पौधे में फूल और फल आने लगे तो हर दूसरे दिन दर बढ़ा दें। मिट्टी को समान रूप से नम रखें लेकिन जलभराव न रखें। शरद ऋतु में 8-10 दिन के अन्तराल पर तथा ग्रीष्म ऋतु में 4-5 दिन के अन्तराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। @ मल्चिंग नमी बनाए रखने और पौधों को खरपतवार या कीटों से बचाने के लिए मिट्टी को सूखी पत्तियों, छाल या खाद से मलें। @ फसल सुरक्षा * कीट 1. लाल कड़वा भृंग इस कीट का प्रकोप फरवरी से अप्रैल के बीच होता है। नियंत्रण के लिए कार्बोरिल 01 मिली/पानी की दर से छिड़काव करें। 2. ब्लिस्टर बीटल क्यूनाल फॉस या मिथाइल पैराथियान या फॉस्फोमिडान 1 मिली/ली द्वारा कीट का नियंत्रण। पानी की दर से छिड़काव करें। * रोग नियंत्रण 1. पत्तों का झुलसना कार्बेन्डाजिम 5 ग्राम/लीटर पानी की दर से 10 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें। @ कटाई कटाई, आम तौर पर, रोपण के 90-100 दिन बाद शुरू होती है। अक्टूबर में लगाई गई फसल की कटाई आम तौर पर फरवरी के मध्य से शुरू होती है और लगातार अंतराल पर जुलाई तक जारी रहती है और यदि मानसून की बारिश के साथ नई फलसिस आती है तो सितंबर तक जारी रहती है। जब फल अपरिपक्व हों, अंदर नरम बीज हों और फूल आने के 7 से 15 दिन बाद फल हों, तो कटाई बार-बार की जानी चाहिए, जो कि किस्मों पर निर्भर करता है, गुणवत्ता और उपज दोनों के लिए आदर्श है। कटाई में देरी से बेल की फलने की क्षमता कम हो जाती है। @ उपज परवल की औसत उपज 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है।

Snake Gourd Farming - चिचिण्डा की खेती ....!

चिचिण्डा लंबे, मुड़े हुए फल पैदा करता है जिन्हें अक्सर सब्जियों के रूप में खाया जाता है। यह प्रजाति भारत के बड़े हिस्से के लिए स्थानिक है। कृषि अनुसंधान द्वारा समर्थित, संकर लौकी की किस्में अब भारत में उगाई जाती हैं, जिनकी उच्च मांग है और विदेशों में निर्यात की जा रही है। भारत में, उच्च उपज वाली सर्पगंधा की कई छोटी प्रजातियाँ भी बहुतायत में उगती हैं। @ जलवायु उनके विकास के चरण के दौरान, न्यूनतम 18-21 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 24-27 डिग्री सेल्सियस इष्टतम तापमान स्नेक गॉर्ड की खेती के लिए सबसे आदर्श है। अत्यधिक जलवायु चिचिण्डा (स्नेक गॉर्ड) की खेती के लिए अनुपयुक्त है। यह उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों ही जलवायु में प्रचुर मात्रा में उगता है लेकिन अत्यधिक जलवायु परिस्थिति, सूखा या पाला स्नेक गॉर्ड की उत्पादकता को नुकसान पहुंचा सकता है। @ मिट्टी हालाँकि, चिचिण्डा (स्नेक गॉर्ड) किसी भी अच्छी मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है, फिर भी, वे कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध रेतीली दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक उत्पादकता देते हैं। मिट्टी में पीएच की मात्रा अत्यधिक नहीं होनी चाहिए और इसे 6.5-7.5 तक सीमित रखना चाहिए। फसल भूमि अच्छी जल निकास वाली और हवादार होनी चाहिए। @ मौसम रोपण के लिए आदर्श मौसम जनवरी से जुलाई है। @ खेत की तैयारी चिचिण्डा की खेती के लिए भूमि की प्रभावी तैयारी उत्पादकता को अधिकतम करने की कुंजी है। जुताई और हैरोइंग के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों का उपयोग करें और इसे अच्छी जुताई वाली भूमि बनाएं। यह आवश्यक वातन को प्रोत्साहित करता है जिसकी चिचिण्डा को आवश्यकता होती है। 2.5 x 2.5 मीटर की दूरी के साथ 30-40 सेमी गहराई और 50-60 सेमी व्यास वाले गड्ढे तैयार करें और फिर गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में उर्वरक डालें। @ बीज *बीज दर औसतन, 4-6 किलोग्राम बीज एक हेक्टेयर भूमि को कवर करने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2.0-2.5 मीटर के अंतर वाले गड्ढों में बोने के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 1.5 किलोग्राम बीज ही लगते हैं। *बीज उपचार बुआई से पहले बीजों को ट्राइकोडर्मा विराइड 4 ग्राम/किलो या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस 10 ग्राम/किलो या कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/किलो से उपचारित करें। @ बुवाई * बुवाई का समय: दक्षिण भारत में चिचिण्डा वर्षा और वसंत-ग्रीष्म दोनों मौसमों में बोया जाता है। वर्षा ऋतु की फसल जून-जुलाई में बोई जाती है, जबकि वसंत-ग्रीष्म ऋतु की फसल दिसंबर-जनवरी में बोई जाती है। * बुवाई बीज (5 बीज/गड्ढे) बोयें और बुआई के 15 दिन बाद पौध को पतला करके दो/गड्ढे कर दें। @ उर्वरक अंतिम जुताई से पहले, उत्पादन बढ़ाने के लिए ऊपरी मिट्टी को 130 किलोग्राम एफवाईएम (फार्म यार्ड खाद), 250 किलोग्राम नीम की खली, 5 किलोग्राम एज़ोस्पिरिलम, 5 किलोग्राम फॉस्फोबैक्टीरिया और 6-7 किलोग्राम स्यूडोमोनास के साथ प्रति एकड़ मिलाना चाहिए। पूरे फसल मौसम में नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़रस और पोटेशियम प्रत्येक को 180/240/250 किलोग्राम पर लागू किया जाना चाहिए। 50% या 90 किलोग्राम नाइट्रोजन (N ) को शुरुआत में ही डाला जाना चाहिए और फिर शेष को पूरी खेती अवधि के दौरान उपयोग करना एक आदर्श पैरामीटर है। @ सिंचाई जलवायु परिस्थितियों के आधार पर, वैकल्पिक दिनों में या 2-3 दिनों के अंतराल में पानी देना एक अच्छा अभ्यास है। गर्मी के दिनों में नियमित सिंचाई की आवश्यकता हो सकती है। कुंड सिंचाई अत्यधिक पानी या कम पानी के जोखिम के बिना पौधों को सहारा देने का एक बहुत ही सुसंगत तरीका है। भूमि को अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए और अत्यधिक पानी से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। @ स्टेकिंग और ट्रेलाइज़िंग चिचिण्डा के पौधों में कई पार्श्व तने होते हैं और वे अनुगामी पौधों के रूप में तेजी से विकसित होते हैं। इस प्रकार उन्हें उत्पादकता बढ़ाने, फलों का आकार बढ़ाने, कटाई की सुविधा प्रदान करने और सड़ने के खतरे को कम करने के लिए स्टेकिंग और ट्रेलाइज़िंग का उपयोग करके सहायता प्रदान करनी चाहिए। उचित जाली लगाने के लिए पीवीसी ट्यूबिंग, बांस के खंभों और अन्य मजबूत सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। जाली के लिए विशिष्ट विन्यास एक सुरंग या शेड निर्माण है। क्षैतिज खूंटियाँ भी पार्श्व तने वाली लताओं को सहारा देने का एक उत्कृष्ट तरीका है जो चिचिण्डा की तरह तेजी से चढ़ती हैं। @ कांट-छांट एवं निराई कीटों के आक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए खरपतवार नियंत्रण बुनियादी है। हाथ से निराई करने के अलावा, गैर-पहुंच योग्य जंगली पौधों तक पहुँचने और उन्हें खत्म करने के लिए लंबी छड़ियों का उपयोग करें। समान रूप से, उपज बढ़ाने की दृष्टि से, गैर-उत्पादक पार्श्व शाखाओं को एक तेज चाकू से सावधानीपूर्वक पोंछें जो तेजी से कटाई को प्रोत्साहित करता है। @ फसल सुरक्षा *कीट 1. पत्ती कैटरपिलर और बीटल जीवंत पत्तियाँ और विकासशील डंठल पत्ती के कैटरपिलर और भृंगों द्वारा नष्ट हो जाते हैं। डाइक्लोरवोस स्प्रे 76% (ईसी) - 6.5 मिली प्रति 10 लीटर पानी या ट्राइक्लोरफॉन स्प्रे 50% ईसी) - 1.0 मिली प्रति लीटर का उपयोग करें। 2. फल मक्खी फलों को नुकसान पहुंचाने वाली फल मक्खियों को पकड़ने के लिए कपास के माध्यम से प्रति हेक्टेयर 1 मिलीलीटर डाइक्लोरवोस के अलावा 5 ग्राम फिश मील के साथ उपलब्ध फिश मील जाल के 20 x 15 सेमी पॉली बैग का उपयोग करें। कपास को 7 दिनों के बाद हटाया जा सकता है; हालाँकि, फिश मील टेपर को 20 दिनों के बाद हटा देना चाहिए। 3.0% की सांद्रता वाले नीम के तेल का उपयोग पर्ण स्प्रे के रूप में किया जा सकता है। दूषित फलों को तुरंत पेड़ से हटा दें। * रोग 1. एफिड वेक्टर एक प्रकार का अत्यधिक हानिकारक वायरस - इमिडाक्लोप्रिड @ 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ क्षेत्रों का छिड़काव करना शानदार काम करता है। (कभी भी डीडीटी या सल्फर डस्ट आदि जैसी जहरीली वस्तुओं का उपयोग न करें)। 2. ख़स्ता फफूंदी कार्बेन्डाजिम 0.5 ग्राम/लीटर या डिनोकैप 1 मिली/लीटर का छिड़काव करने से यह प्रभावी रूप से नियंत्रित होता है। 3. डाउनी मिल्ड्यू मैन्कोजेब/क्लोरोथालोनिल, 2 ग्राम प्रत्येक को दो बार स्प्रे करें। उपयोग के बीच 10 दिन का ब्रेक बनाए रखें। @कटाई सामान्य तौर पर, चिचिण्डा को अपनी कटाई के चरण तक पहुंचने में लगभग 130-150 दिन लगते हैं। चूंकि आपको उन्हें अपरिपक्व रूप से नहीं काटना चाहिए, समान रूप से, यह सुनिश्चित करें कि फल वांछित आकार तक पहुंचने और पकने से पहले काट लें। @ उपज अपेक्षित औसत उपज 15-18 टन/प्रति हेक्टेयर है, हालांकि, यह काफी हद तक प्रभावी फसल योजना और इसकी किस्मों पर निर्भर करती है।

Summer Squash Farming - समर स्क्वैश की खेती...!

समर स्क्वैश को वेजिटेबल मैरो, इटालियन मैरो और फील्ड कद्दू के नाम से भी जाना जाता है, हालाँकि, भारत में इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे चप्पन कद्दू, विलायती कद्दू, कुमरा और सफ़ेद कद्दू। भारत में इसकी खेती पंजाब हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में की जाती है। @ जलवायु समर स्क्वैश हालांकि गर्म मौसम की फसल है, लेकिन कम तापमान के प्रति सहनशील होने के कारण इसे उच्च और निम्न तापमान दोनों स्थितियों में उगाया जा सकता है। यह पाला सहन नहीं कर सकता, अत: जब पाला पड़ने का खतरा टल जाए तब इसकी रोपाई करनी चाहिए। पौधों को 24° से 27°C तापमान पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। बीज के अंकुरण के लिए इष्टतम मिट्टी का तापमान लगभग 30°C है। @ मिट्टी समर स्क्वैश को लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, हालाँकि, अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट या कार्बनिक पदार्थों से भरपूर दोमट मिट्टी अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। समर स्क्वैश उच्च नमक सांद्रता वाली अम्लीय और क्षारीय मिट्टी के प्रति संवेदनशील है। इसकी सफल खेती के लिए मिट्टी का पीएच 6.0 से 7.5 होना चाहिए। @ खेत की तैयारी मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए 2-3 जुताई और उसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा बना लें। खेत में 2 मीटर की दूरी पर 15 सेमी की गहराई तक जुताई करें। @ बुवाई *बुवाई का समय भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में आम तौर पर इसकी बुआई फरवरी-मार्च में की जाती है, लेकिन पाले से मुक्त क्षेत्रों में इसकी जल्दी फसल लेने के लिए इसे अक्टूबर से जनवरी तक भी बोया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में, समर स्क्वैश के लिए इष्टतम बुवाई का समय ऊंचाई के आधार पर अप्रैल से मई है। हालाँकि, भारत के दक्षिणी हिस्सों में जहाँ सर्दियाँ हल्की होती हैं, फसल लगभग पूरे वर्ष उगाई जा सकती है। @ बीज *बीज दर ग्रीष्मकालीन स्क्वैश को एक हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के लिए लगभग 6-7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। *बीज उपचार बुआई से पहले बीज का प्राइमिंग करना बीज के अंकुरण और पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में भी फायदेमंद पाया जाता है। बुआई से पहले बीजों को 1 पीपीएम लगातार वातित कोबाल्ट घोल में 48 घंटे तक भिगोने से विकास, मादापन और फल की पैदावार में वृद्धि होती है। कोबाल्ट से भिगोए गए बीजों से पौधों में अंकुरण चरण (बीज बोने के 14-30 दिन बाद) से ही काफी अधिक एथिलीन स्तर का उत्पादन होता है। * संरक्षित नर्सरी का निर्माण वसंत-ग्रीष्म ऋतु के दौरान कम तापमान फसल के जल्दी उत्पादन के लिए सीमित कारक है। समर स्क्वैश कम तापमान (10 डिग्री सेल्सियस से नीचे) के प्रति अतिसंवेदनशील है। हालाँकि, संरक्षित परिस्थितियों में इसकी पौध दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में उगाई जा सकती है। अंकुर 15 × 10 सेमी आकार और 200 गेज की मोटाई के पॉलिथीन बैग में उगाए जाते हैं। थैलों में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी (1:1) भरी होती है। प्रत्येक बैग में 2-3 स्वस्थ बीज दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह में बोये जाते हैं। जैसे ही अंकुर 3-4 असली पत्तियों की अवस्था में आ जाते हैं और बाहरी तापमान अनुकूल हो जाता है, उन्हें मुख्य खेत में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। समर स्क्वैश के पौधों को खेत में रोपने की उपयुक्त उम्र 21 दिन है। ऐसी तकनीक अपनाने से फसल सीधी बोई गई फसल से लगभग एक से डेढ़ माह तक उन्नत हो सकती है। समर स्क्वैश में, एक हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में रोपण के लिए लगभग 8,500 से 10,000 पौधों की आवश्यकता होती है। *बुवाई/रोपण विधि वसंत-गर्मी के मौसम में, 45 × 45 × 45 सेमी आकार के गड्ढे 1 × 1 मीटर की दूरी पर रोपण से 2-3 सप्ताह पहले खोदे जाते हैं, और उन्हें गोबर की खाद (3-4 किग्रा / गड्ढा) के मिश्रण से भर दिया जाता है। हालाँकि, ऊपरी मिट्टी में, बरसात के मौसम में, जल निकासी की सुविधा के लिए या तो ऊँची क्यारियाँ या मेड़ें बनाई जाती हैं। आमतौर पर, झाड़ीदार किस्मों के लिए लगभग 1 मीटर की दूरी पर और बेल वाली किस्मों के लिए लगभग 1.5-2.0 मीटर की दूरी पर लगभग 40 सेमी चौड़ी नाली बनाई जाती है। झाड़ी प्रकार की किस्मों में बीज पौधे से पौधे के बीच 75-100 सेमी की दूरी पर और बेलदार किस्मों में लगभग 1.0-1.25 मीटर की दूरी पर बोए जाते हैं। अंकुरण की विफलता के कारण पैदा हुए अंतर से बचने के लिए प्रति पहाड़ी कम से कम 2-3 अंकुरित बीज बोए जाते हैं। उत्तर भारत के नदी तलों में बीज 1.0-1.5 मीटर गहरे गड्ढों या खाइयों में बोए जाते हैं। गड्ढों को गोबर की खाद (10 किग्रा), यूरिया (40 ग्राम), डायमोनियम फॉस्फेट (40 ग्राम) और म्यूरेट ऑफ पोटाश (25 ग्राम) के मिश्रण से भर दिया जाता है, और इसके बाद, प्रति पहाड़ी 3-4 बीज 2-3 सेमी की गहराई पर बोए जाते हैं। * पौधा संख्या घनत्व समर स्क्वैश में बेहतर गुणवत्ता वाली उपज की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए, इष्टतम पौधों की आबादी को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पर किस्मों और बढ़ने की विधि के आधार पर प्रति हेक्टेयर 8 से 13 हजार पौधों तक होती है। एक हेक्टेयर क्षेत्र में, झाड़ी और बेल प्रकार की किस्मों के क्रमशः 9-10 और 12-13 हजार पौधे रखे जा सकते हैं। @ उर्वरक इसकी सफल खेती के लिए 15-20 टन/हेक्टेयर अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद पर्याप्त है, जिसे मिट्टी तैयार करते समय लगाया जाना चाहिए। नाइट्रोजन 40-60 किलोग्राम, फास्फोरस 20-30 किलोग्राम और पोटाश 30 किलोग्राम/हेक्टेयर की भी आवश्यकता होती है। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा आखिरी जुताई के समय बेसल के रूप में डाली जाती है। शेष नाइट्रोजन को बीज बोने के लगभग चार सप्ताह बाद शीर्ष ड्रेसिंग किया जाता है। बोरॉन का प्रयोग भी आवश्यक है क्योंकि यह समर स्क्वैश के जड़ विभज्योतकों में निरंतर डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। बोरॉन (1 ग्राम बोरेक्स/हिल या 0.03% बोरेक्स के दो पत्तों पर 30 दिनों के अंतराल पर छिड़काव) के प्रयोग से फल की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। पर्ण स्प्रे की तुलना में मिट्टी का प्रयोग अधिक प्रभावी पाया गया है। @ सिंचाई गर्मियों के दौरान मौसम और मिट्टी के प्रकार के आधार पर 3-4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। कुल मिलाकर 9-10 सिंचाईयों की आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता के लिए बेलों की वृद्धि, फूल आना और फलों का विकास सबसे महत्वपूर्ण चरण हैं क्योंकि इन चरणों के दौरान पानी की कमी से पौधों की वृद्धि, फूल आना और फल बनना कम हो सकता है। फूल आने और फल लगने के दौरान नमी की कमी के कारण विकसित हो रहे फलों का शीर्ष भाग मुरझा सकता है और सूख सकता है, हालांकि, बार-बार और भारी सिंचाई से बचना चाहिए, खासकर भारी मिट्टी में, क्योंकि यह अत्यधिक वानस्पतिक विकास को बढ़ावा देता है। @ इंटरकल्चरल ऑपरेशंस शुरुआती विकास अवधि में, खरपतवार समस्या पैदा करते हैं, इसलिए खरपतवारों को नियंत्रण में रखने के लिए बार-बार निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। समर स्क्वैश के लिए आमतौर पर बीज बोने के लगभग 20-25 दिन बाद एक हाथ से निराई-गुड़ाई करने की सलाह दी जाती है। बुआई से पहले बेंसुलाइड (6.5 किग्रा/हेक्टेयर) या डि-ब्यूटालिन (1.5 किग्रा/हेक्टेयर) का समावेश समर स्क्वैश में खरपतवारों का उत्कृष्ट नियंत्रण देता है। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए पेंडिमिथालिन या एलाक्लोर @ 1 किग्रा/हेक्टेयर का उद्भव पूर्व प्रयोग भी बहुत प्रभावी है। खरपतवारनाशकों के प्रयोग से खरपतवार केवल 30-35 दिनों तक ही नियंत्रित रहते हैं, इस प्रकार, यदि आवश्यक हो तो उसके बाद एक बार हाथ से निराई-गुड़ाई की जा सकती है।समर स्क्वैश में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए मल्चिंग भी प्रभावी पाई गई है। @ मल्चिंग प्लास्टिक मल्च या पंक्ति कवर के उपयोग से ठंड और ठंढे मौसम की स्थिति पर काबू पाया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप जल्दी फसल उत्पादन हो सकता है, और मल्च के रूप में परावर्तक फिल्मों का उपयोग भी उपज बढ़ाता है, एफिड्स को कम करता है, और समर स्क्वैश में मोज़ेक वायरस के संक्रमण में देरी करता है। समर स्क्वैश में जेमिनी वायरस के संचरण के लिए एक वाहक, सफेद मक्खी के संक्रमण से रोपाई/बुवाई के तुरंत बाद 18 दिनों तक युवा पौध या रोपाई को गैर-बुने हुए फ्लोटिंग कवर से ढककर टाला जा सकता है। सिल्वर और पॉलीथीन फिल्म मल्च एफिड-संचारित वायरस रोगों की शुरुआत में देरी करता है, हालांकि, बढ़ते मौसम के अंत में मिट्टी में बायोडिग्रेडेशन के कारण पानी में घुलनशील बायोडिग्रेडेबल सिल्वर मल्च पॉलीथीन फिल्म मल्च की तुलना में अधिक फायदेमंद है। @ पौधों के विकास नियामकों का उपयोग समर स्क्वैश में विकास पदार्थों का उपयोग फल सेट करने और उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। पहली सच्ची पत्ती अवस्था में एथेफॉन का छिड़काव करके नर फूलों के उत्पादन को 2-3 सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। 2 और 4 पत्ती के चरण में दो बार एथेफॉन (600 पीपीएम) के प्रयोग से नर फूल पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और शुरुआती चरण में मादा फूल को बढ़ावा मिलता है, जिससे अंततः उपज बढ़ जाती है। @ फिजिओलॉजिकल विकार 1. असामयिक फूल आना समर स्क्वैश में एंड्रोसियस फूलों का समावेश शीतोष्ण क्षेत्रों में ठंडी परिस्थितियों में दबा हुआ है। इस प्रकार, नर फूलों की कमी के कारण मादा फूलों के असामयिक विकास के परिणामस्वरूप कम फल लगते हैं या कोई फल नहीं बनता है। खुले परागण वाली बेल प्रकार की किस्मों में यह विकार कम स्पष्ट होता है। पहले फूल निकलने के चरण में GA4+7 का छिड़काव करने से नर फूलों के आने में तेजी आ सकती है, जिससे असामयिक फूल आने की समस्या हल हो जाएगी। 2. कड़वे फल समर स्क्वैश के केवल 3 ग्राम कड़वे फल के सेवन से मतली, पेट में ऐंठन, भोजन विषाक्तता और दस्त जैसे गंभीर स्वास्थ्य खतरे हो सकते हैं। ऐसे फलों में एल्कलॉइड-कुकुर्बिटासिन (टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेन्स) होता है, जो कड़वाहट और अन्य मानव विकारों के लिए जिम्मेदार होता है। यह यौगिक, आम तौर पर, पौधों के सभी भागों में होता है लेकिन इसका स्तर जड़ों में सबसे अधिक होता है। @ कटाई फसल बीज बोने के बाद लगभग 50-80 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है, जो किस्म, मिट्टी की उर्वरता और मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है, और एंथेसिस के बाद फलों को तोड़ने के लिए तैयार होने में आमतौर पर 6 से 8 दिन लगते हैं। फलों को अधिक बड़ा, कठोर तथा बीजयुक्त नहीं होने देना चाहिए। सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए, फलों की कटाई तब करें जब वे नरम हों और चमकदार या चमकदार दिखें। फल की गुणवत्ता तेजी से नष्ट हो जाती है क्योंकि चमकदार रंग बदलकर फीके रंग में बदल जाता है। कटाई के समय फलों का वास्तविक आकार बाज़ार की मांग पर निर्भर करता है। अधिकांश लम्बी किस्मों को तब चुना जाता है जब वे 15-20 सेमी लंबी और 5 सेमी या उससे कम व्यास की होती हैं। पैटी पैन किस्म के फलों की कटाई तब की जाती है जब उनका व्यास 7 से 10 सेमी होता है। कटाई आमतौर पर हर दूसरे दिन और कभी-कभी हर दिन की जाती है। कटाई के समय, फल से जुड़ा हुआ डंठल का एक छोटा टुकड़ा बरकरार रखा जाता है। स्क्वैश फल के डंठल को बेल से काटने के लिए एक तेज चाकू या छंटाई करने वाली कैंची का उपयोग करना और फल को खरोंचने और छेदने से बचाने के लिए कटाई के समय सूती दस्ताने पहनना हमेशा बेहतर होता है। @ उपज समर स्क्वैश फसल की उपज 15 से 35 टन/हेक्टेयर तक होती है, जो किस्मो , मिट्टी की उर्वरता, बढ़ते मौसम की स्थिति और उर्वरक, सिंचाई, इंटरकल्चरल संचालन और कीटों और बीमारियों के प्रबंधन जैसे अन्य इनपुट पर निर्भर करती है। 65-90 दिनों की फसल अवधि में औसत उपज 20 से 30 टन/हेक्टेयर तक होती है, हालांकि, यदि फसल अच्छी कृषि पद्धतियों के साथ आदर्श परिस्थितियों में उगाई जाती है, तो 50 टन/हेक्टेयर तक होती है।

Knol Khol Farming - नोल खोल की खेती....!

नोल खोल जो कि गोभी शलजम का जर्मन नाम है, जमीन के ऊपर शलजम जैसा दिखता है। इसे नोल-नॉल भी कहा जाता है। मांसल खाद्य अनुपात तने का विस्तार है, जो पूरी तरह से जमीन के ऊपर विकसित होता है और सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि इसे सख्त और रेशेदार होने से पहले प्रारंभिक अवस्था में उपयोग किया जाए तो यह एक उत्कृष्ट सब्जी है। खाने योग्य भाग गोलाकार से थोड़ा चपटा तना होता है। @ जलवायु नोल खोल ठंडे मौसम की फसल है और अपेक्षाकृत ठंडी नम जलवायु में पनपती है। यह ठंडे मौसम की अन्य फसल की तुलना में अत्यधिक ठंड और पाले को बेहतर ढंग से सहन कर सकता है। नॉल- नॉल के बीज 15 0 C से 30 0 C पर अच्छे से अंकुरित होते हैं। @ मिट्टी नॉल- नॉल को सभी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। लेकिन बलुई दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी नॉल-नॉल फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। @ खेत की तैयारी नॉल-नॉल की बुआई के लिए भूमि अच्छी तरह से तैयार और अच्छी जुताई वाली होनी चाहिए। अच्छी जुताई के लिए 5-6 बार जुताई करनी चाहिए। जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा और समतल बनाने के लिए पाटा लगाना आवश्यक है। इस फसल की रोपाई से पहले पिछली फसल के हानिकारक खरपतवार और ठूंठ को हटा देना चाहिए। दीमक और कटवर्म के संक्रमण को रोकने के लिए अंतिम प्रारंभिक जुताई के साथ एल्ड्रिन या हेफ्टाफ या हेप्टाक्लोर 5% या बीईसी 10% @ 10 - 15 किलोग्राम लगाना चाहिए। @ बुवाई *बुवाई का समय नॉल-नॉल का प्रसार सामान्यतः बीजों द्वारा होता है। इसे टिप कटिंग और लीफ कटिंग जैसी कलमों द्वारा भी प्रचारित किया जा सकता है। लगातार फसल के लिए बीज अगस्त के अंत से नवंबर के अंत तक बहुतायत में बोये जाते हैं। बीज बोने का समय किस्म के अनुसार अलग-अलग होता है। *प्रत्यारोपण 3 से 4 सप्ताह की पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। मेड़ और नाली प्रकार के लेआउट का उपयोग किया जाता है। पौधे को पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर लगभग 30 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी पर 20 सेमी पर रोपा जाता है। इस सब्जी की खेती कम दूरी पर करने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। रोपाई के बाद, पौधों को पानी देना चाहिए और 4-5 दिनों तक सूरज की किरणों से सुरक्षा देनी चाहिए। @ खाद एवं उर्वरक मिट्टी की तैयारी के समय उसमें 15 -20 टन FYM मिलाएं। रोपाई के समय 75 किग्रा N , P और 50 किग्रा K /हेक्टेयर डालें, 50 किग्रा N की दूसरी खुराक रोपाई के डेढ़ महीने बाद दी जानी चाहिए। @ सिंचाई रोपाई के बाद चार से पांच दिन तक पानी देना चाहिए। सिंचाई 6 से 7 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए. लेकिन मिट्टी में नमी की कमी होने पर खेत की सिंचाई की जा सकती है। @ इंटरकल्चर ऑपरेशन प्रत्येक सिंचाई के बाद जब मिट्टी काम करने की स्थिति में आ जाये तो निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। रोपाई के 25-30 दिन बाद पौधे को मिट्टी से ढक देना चाहिए। @ कटाई नॉल-नॉल की कटाई तब करनी चाहिए जब सूजा हुआ तना 5 से 7 सेमी के व्यास तक पहुंच जाए और इसके सख्त और लकड़ीदार होने से पहले ही कटाई कर लेनी चाहिए। पौधों को भूमि से उखाड़ा जाता है। आम तौर पर पत्तियों और जड़ों दोनों को हटाने के बाद इसका विपणन किया जाता है। @उपज प्रति हेक्टेयर 250- 300 क्विंटल उपज प्राप्त होती है।

Onion Farming - प्याज की खेती...!

प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली सब्जी है, जिसका उपयोग कई भारतीय व्यंजनों में मुख्य सामग्री के रूप में किया जाता है। प्याज एक कठोर ठंड के मौसम की वार्षिक फसल है जिसमें संकीर्ण, खोखली पत्तियां और एक बल्ब से बाहर एक आधार बिंदु होता है। प्याज का बल्ब सफेद, पीला या लाल रंग का हो सकता है। वे अपने तीखे स्वाद और सुगंध के लिए जाने जाते हैं, जो सल्फर युक्त यौगिकों के कारण होता है। भारत दुनिया में प्याज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य हैं। @ जलवायु प्याज को उगने के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। प्याज उगाने के समय और खेती के स्थान के आधार पर, प्याज को लंबे दिन वाले प्याज (मैदानी इलाकों के लिए) या छोटे दिन वाले प्याज (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आदर्श) के रूप में उगाया जा सकता है। सटीक वनस्पति चरण के लिए, 13-24˚C के बीच का तापमान आदर्श है। हालाँकि, बल्ब विकास के चरण के लिए, 16-25˚C के बीच का तापमान अत्यधिक उपयुक्त है। प्याज के पौधों की अच्छी वृद्धि बनाए रखने के लिए कम से कम 70% सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। और इसके अलावा, वार्षिक वर्षा 650-750 मिमी के बीच होनी चाहिए, जिसमें मानसून अवधि के दौरान वर्षा का वितरण अच्छा हो। @ मिट्टी प्याज को सभी प्रकार की मिट्टी जैसे भारी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जा सकता है। हालाँकि, अच्छी जल निकासी क्षमता वाली लाल से काली दोमट मिट्टी प्याज की खेती के लिए आदर्श है। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें अच्छी नमी धारण क्षमता के साथ-साथ पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ भी होने चाहिए। हालाँकि प्याज को भारी मिट्टी में उगाया जा सकता है लेकिन इसमें अच्छी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए। इसलिए भारी मिट्टी वाली प्याज की खेती के मामले में खेत की तैयारी के समय खाद (फार्म यार्ड या पोल्ट्री) डालना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, प्याज खारी, अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में जीवित नहीं रह सकता है। पीएच 6.5 से 7.5 के बीच है। @ खेत की तैयारी बीज नर्सरी में बोए जाते हैं और लगभग 30-40 दिनों के बाद रोपाई की जाती है। रोपाई से पहले मिट्टी की ढेलों और अवांछित मलबे से छुटकारा पाने के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। वर्मीकम्पोस्टिंग (लगभग 3 टन प्रति एकड़) या पोल्ट्री खाद को शामिल किया जा सकता है। यह आखिरी जुताई के दौरान किया जाता है। जुताई के बाद खेतों को समतल किया जाता है और क्यारियाँ तैयार की जाती हैं। मौसम के आधार पर, क्यारियाँ समतल क्यारियाँ या चौड़ी क्यारियाँ हो सकती हैं। फ्लैट बेड की चौड़ाई 1.5-2 मीटर और लंबाई 4-6 मीटर होती है। चौड़े बिस्तर के कुंडों की ऊंचाई 15 सेमी और शीर्ष चौड़ाई 120 सेमी है। सही दूरी पाने के लिए खाँचे 45 सेमी गहरे हों। पौध रोपण से पहले क्यारियों की सिंचाई कर लें। @ प्रचार प्याज के बीज नर्सरी में अक्टूबर से नवंबर तक बोए जाते हैं। दक्षिण और पूर्वी भारत में सितंबर से अक्टूबर तक। मार्च से जून तक पहाड़ियों में। एक हेक्टेयर के लिए 8-10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अंकुरों का प्रत्यारोपण दिसंबर और जनवरी में किया जाता है। कंद और कंद-लेट भी बोए जाते हैं लेकिन 1000-1200 किलोग्राम/हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। @ बुवाई @ मौसम मई-जून रोपण के लिए सबसे अच्छा मौसम है। ख़रीफ़ फसलों के लिए - इसकी कुल फसल अवधि 135 दिनों की होती है, और रोपाई अगस्त और अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच होती है। रबी फसलों के लिए - नर्सरी की तैयारी आमतौर पर नवंबर में शुरू होती है और दिसंबर तक चलती है। इसके अलावा, पौधों को जनवरी या फरवरी में प्रत्यारोपित किया जाता है। जब पौधे बीज से तैयार हो जाएं और 35 दिन के हो जाएं तो रोपण शुरू करें। कम से कम 45 दिन पहले रोपण शुरू करें। * रिक्ति प्याज (पौधे) के लिए रोपण की दूरी 15 X 10 या 20 X 10 सेमी है। मेड़ों के दोनों किनारों पर पौधे लगाएं। @ उर्वरक रोपण के 30 दिन बाद एफवाईएम 25 टन/हेक्टेयर, एज़ोस्पिरिलम 2 किग्रा और फॉस्फोबैक्टीरिया 2 किग्रा/हेक्टेयर, नाइट्रोजन 50 किग्रा, फास्फोरस 150 किग्रा और पोटाश 75 किग्रा/हेक्टेयर और टॉप-ड्रेसिंग के रूप में नाइट्रोजन 50 किग्रा/हेक्टेयर डालें। आखिरी जुताई के समय 50 किग्रा/हेक्टेयर की दर से बेसल खुराक के रूप में जिंक सल्फेट डालें। @ सिंचाई प्याज मुख्यतः सिंचित फसल के रूप में उगाया जाता है। सिंचाई की आवृत्ति जलवायु परिस्थितियों और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। पौध रोपाई के समय खेत में सिंचाई करें। रोपाई के तीसरे दिन दूसरी सिंचाई करें। फिर, मिट्टी की नमी के आधार पर 10-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। कटाई से 10 दिन पहले खेत में सिंचाई करना बंद कर दें। अधिक पानी देने या कम पानी देने से बचें क्योंकि इससे प्याज की वृद्धि और विकास प्रभावित हो सकता है। ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली भी अपनाई जा सकती है। @ खरपतवार प्रबंधन विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान खेत को खरपतवार से मुक्त रखना महत्वपूर्ण है। प्रभावी खरपतवार प्रबंधन के लिए ऑक्सीफ्लोरफेन्स 23.5% ई.सी. 200 मिलीलीटर/एकड़ की दर से डालें और इसके बाद रोपाई के 45 दिन बाद हाथ से निराई करें। @ फसल चक्र और मिश्रित फसल गन्ना बोने के बाद शुरुआती 5 महीनों के दौरान प्याज को गन्ने के साथ अंतरफसल के रूप में उगाया जा सकता है। इन्हें फलियां, मक्का, ब्रैसिका और सोलेनैसियस फसलों के साथ रोटेट किया जा सकता है। प्याज भारी फीडर हैं और मिट्टी से पोषक तत्वों को तेजी से ख़त्म कर सकते हैं। फलियां वाली फसलों के साथ प्याज को रोटेट करने से मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर, मकई, प्याज के कीटों और बीमारियों के लिए एक गैर-मेजबान है, जो मिट्टी में इन समस्याओं के निर्माण को कम करने में मदद कर सकता है। इसी तरह, प्याज के साथ ब्रैसिका और सोलानेसियस फसलों को घुमाने से मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कीटों और बीमारियों के निर्माण को रोकने में मदद मिल सकती है। @ फसल सुरक्षा *कीट 1. थ्रिप्स और प्याज मक्खी थ्रिप्स और प्याज मक्खी को मिथाइल डेमेटोन 25 ईसी 1 मिली/लीटर या डाइमेथोएट 30 ईसी 1 मिली/लीटर के साथ टीपोल 0.5 मिली/लीटर का छिड़काव करके नियंत्रित किया जा सकता है। 2. कटवर्म कटे हुए कीड़ों को मिट्टी को क्लोरपाइरीफॉस 2 मिली/लीटर की दर से गीला करके नियंत्रित किया जा सकता है। 3. नेमाटोड रोपाई के 10 दिन बाद कार्बोफ्यूरान 3 जी 1 किग्रा ए.आई./हेक्टेयर या फोरेट 10 जी 1 किग्रा ए.आई./हेक्टेयर का प्रयोग नेमाटोड संक्रमण को नियंत्रित करता है। 4. छेदक एण्डोसल्फान (0.1%) का छिड़काव करें। 5. मैगट मिट्टी में थिमेट 10जी डालें और मैलाथियान (0.05%) का छिड़काव करें। * रोग 1. पत्तों के धब्बे मैन्कोजेब 2 ग्राम/लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम/लीटर का छिड़काव करके पत्ती धब्बा रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। 1 लीटर स्प्रे तरल पदार्थ में 1 मिलीलीटर टीपोल मिलाएं। 2. डाउनी फफूंदी डाइफोलेटन (0.1%) या डाइथेन एम-45 (0.2%) का छिड़काव करें। 3. स्मट कैप्टान, बिल्टॉक्स या थीरम 75% का छिड़काव करें। @ कटाई पहला फसल चक्र नवंबर से जनवरी तक कटाई के लिए तैयार होता है। और, दूसरा फसल चक्र जनवरी से मई तक फसल के लिए तैयार हो जाता है। सूखे प्याज के लिए, कटाई 5 महीने में की जा सकती है। रबी प्याज की कटाई के लिए, गर्दन/शीर्ष का 50% गिरने का संकेत है। कटाई मैन्युअल रूप से बल्बों को उखाड़कर की जाती है। लेकिन ख़रीफ़ सीज़न के लिए, चूँकि शीर्ष नहीं गिरता है, फसल का संकेत पत्तियों के रंग में बदलाव से लेकर बल्बों पर हल्का पीला और लाल रंग का होना है। गर्म दिनों में जब मिट्टी सख्त होती है, तो बल्बों को निकालने के लिए हाथ कुदाल का प्रयोग करें। फसल पर कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें जिससे कटाई के बाद कटे हुए प्याज को किसी भी प्रकार के फंगल संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी। @ उपज प्याज की पैदावार 25 से 30 टन/हेक्टेयर तक होती है।